再下請通知書とは何か

建設現場で「一人親方を現場に入れたい」となったとき、意外と多くの親方や現場担当者から質問を受けるのが 「再下請通知書」 です。

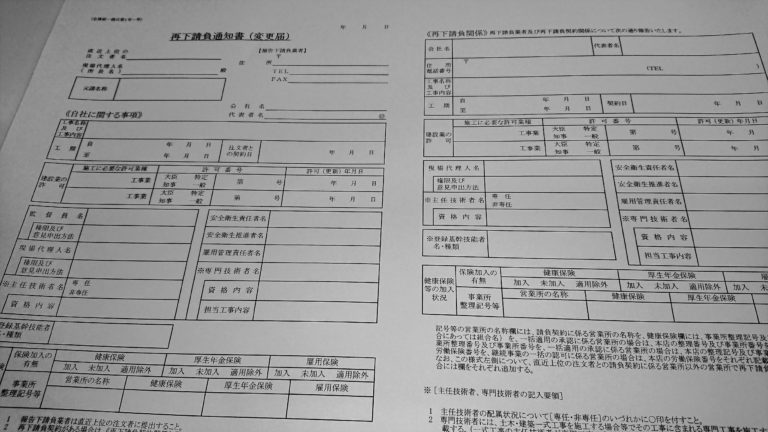

これは、施工体制台帳を作成する際に必要となる重要書類のひとつで、一次下請会社以下の下請契約を元請会社に正式に報告するため のものです。

法律上、建設工事の下請契約の請負代金総額が3,000万円を超える場合(公共工事・民間工事問わず)、元請は施工体制台帳を作成する義務があります。

この台帳を作成するために必要となるのが再下請通知書であり、一人親方を下請けとして現場に入れる場合にも例外なく必要です。

一人親方と契約する場合の再下請通知書の書き方

例えば、元請の請負金額が3,000万円を超える現場で、一時下請である自社が一人親方を二次下請として現場に入れる場合、再下請通知書には以下の情報を記載します。

- 左側(1次請欄):自社(一次下請)の情報

- 右側(2次請欄):契約する一人親方の情報

さらに、一人親方との契約書のコピーも添付する必要があります。

一次下請の場合は二次請けに関する情報を、二次下請の場合は三次請けに関する情報をそれぞれ上位請負業者へ提出します。

一人親方であっても「法人ではないから免除」といった例外はなく、同じ手続きを踏む必要があります。

「健康保険等の加入状況」欄の記入方法

一人親方は、法律上 社会保険(健康保険+厚生年金)や雇用保険の適用がありません。

したがって、再下請通知書の「健康保険等の加入状況」欄には すべて『適用除外』に○ をつけるのが正しい書き方です。

施工体制台帳との違い

混同されがちですが、施工体制台帳 は元請が作成する書類です。下請業者が作成する必要はありません。

再下請通知書は、自社より下位の下請契約を元請に報告するためのものであり、施工体制台帳においては元請目線での全体構成が記載されます。

つまり、立場によって作成義務のある書類が異なるため、役割をしっかり理解しておく必要があります。

再下請通知書が不要なケース

すべての下請に再下請通知書が必要なわけではありません。例えば以下のような場合は不要です。

- 資材の納入のみを行う資材業者

- 警備業者

- 運搬業者

これらは直接工事を行うわけではないため、再下請通知書の提出義務はありません。

再下請通知書の重要性

再下請通知書は、公共工事では必須、民間工事でも請負金額が大きくなれば必ず求められる 安全書類のひとつ です。

この書類が作成できなければ、大規模な工事案件を請け負うことはできません。

一次下請から四次下請まで、立場に関わらず提出義務があります。

たとえ自分が最終下請であっても「自分の下請は存在しない」という旨を空欄の形で提出しなければなりません。

ただし、すでに請け負った工事の中で追加的に下請をつける場合には提出義務はありません。

提出タイミングは「着工前」

再下請通知書は、安全書類の提出前、つまり 着工前に準備完了していること が求められます。

現実的には元請の工事計画段階で提出を求められるケースが多く、契約後すぐに対応できるよう準備しておくと、信頼度も上がり、次の仕事にもつながりやすくなります。

一人親方を現場に入れるための必須3点セット

一人親方を元請の現場に入れるためには、最低限以下の3つが必要です。

- 労災保険特別加入証明書

- 国民健康保険被保険者証(または国民健康保険組合被保険者証)

- 再下請通知書

一人親方は社会保険や雇用保険の適用外のため、この3点がそろっていれば基本的には現場に入れます。

まとめ

再下請通知書は、一人親方を下請として現場に入れる場合にも必ず必要になる書類です。

この書類が作成できないと現場に入れず、元請けに迷惑をかけることになります。

特に大規模工事では提出が義務づけられるため、一人親方自身も「現場に入るには何が必要か」を理解しておくことが重要です。

事前準備と正しい知識が、スムーズな工事進行と信頼関係の構築につながります。